张远喜,周丽(青岛科技大学橡塑材料与工程教育部重点实验室,山东青岛 266042)

摘要:介绍橡胶工业中常用的非炭黑补强填料包括白炭黑、碳酸钙、短纤维、合成树脂、粘土的研究概况,指出橡胶对填料的要求及填料的主要作用,并分析影响填料补强填充性能的关键技术。

关键词:橡胶;补强填料;白炭黑;碳酸钙;短纤维;合成树脂;粘土;改性

除天然橡胶(NR)和氯丁橡胶(CR)等少数自补强橡胶品种外,大部分合成橡胶在不填充补强填料的情况下性能较差,单独使用的价值不大。补强填料在橡胶加工中具有重要而又独特的作用。它可以提高橡胶的力学性能,对非自补强型胶种如丁苯橡胶(SBR)、丁腈橡胶(NBR)等更是不可或缺;可以满足胶料加工工艺要求,减小胶料的收缩率,有利于成型,并有助于胶料在硫化后的形状和尺寸保持稳定;有些品种还具有其他作用,如阻燃、导电、耐热等;可以降低胶料成本。

1 橡胶对补强填料的要求

橡胶对补强填料的要求:(1)表面化学活性较强,能与橡胶良好结合,改善硫化胶的物理性能、耐老化性能和粘合性能;(2)化学纯度较高,粒子均匀,对橡胶有良好的湿润性和分散性;(3)不易挥发,无臭、无味、无毒,有较好的贮存稳定性;(4)用于白色、浅色和彩色橡胶制品的填料要求不污染、不变色;(5)价廉易得。

一般来说,补强填料粒径越小,比表面积越大,和橡胶的接触面积也越大,补强效果越好。颗粒形状以球形较好,片形或针形填料在硫化胶拉伸时容易产生定向排列,导致硫化胶永久变形增大,抗撕裂性能下降。粉体填料混入橡胶中,粒子被橡胶分子包围,粒子表面被橡胶湿润的程度对补强效果有很大影响。不易湿润的颗粒在橡胶中不易分散,容易结团,降低其补强效能,可以通过表面改性得以解决。

2 橡胶用非炭黑补强填料

2.1 白炭黑

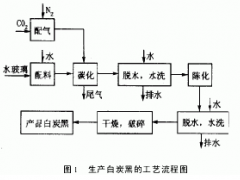

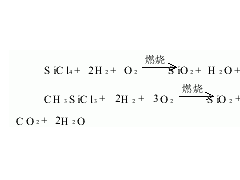

白炭黑是炭黑的一种重要替代品,因制备方法不同可分为沉淀法白炭黑和气相法白炭黑。与炭黑相比,白炭黑粒径更小,比表面积更大,故其硫化胶的拉伸强度、撕裂强度和耐磨性较高。虽然由于白炭黑的表面极性及亲水性使其补强效果及加工性能不如炭黑,且易产生静电,但使用双官能团硅烷偶联剂不仅可以降低胶料的门尼粘度、改善加工性能,而且可以降低生热和滚动阻力、提高耐磨性能及抗湿滑性能,由此产生了低滚动阻力的“绿色轮胎”概念。使用白炭黑补强胶料可以生产透明橡胶制品、彩色轮胎,进一步扩展了其在橡胶工业中的应用范围。

2.1.1 表面改性

白炭黑内部的聚硅氧和外表面存在的活性硅醇基及其吸附水使其呈亲水性,在有机相中难以湿润和分散,而且由于其表面存在羟基,表面能较大,聚集体总倾向于凝聚,因而产品的应用性能受到影响。白炭黑的表面改性是利用一定的化学物质通过一定的工艺方法使白炭黑的表面羟基与化学物质发生反应,消除或减少其表面活性硅醇基,使其由亲水性变为疏水性,增大其在聚合物中的分散性。白炭黑的分散性能对橡胶的补强效果有很大的影响。David

J等以新型白炭黑分散剂PPT-HDI作为研究对象。结果表明,它是一种作用于白炭黑表面的极性材料,可以打碎白炭黑附聚体,改善其在胶料中的分散性;它对胶料的动态性能有积极作用,并改善胶料的加工性能和抗静电性能。

为提高白炭黑与胶料的结合,目前最常用的方法是将白炭黑与硅烷偶联剂一起使用,通过偶联作用使白炭黑与橡胶之间产生键合。郭海军等研究了几种改性剂对白炭黑填充NBR性能的影响。结果表明,改性剂A(非离子氟碳表面活性剂)、PEG-6000(聚乙二醇)和Si69均使白炭黑表面的羟基数量减少,白炭黑酸性减弱,从而使NBR混炼胶的碱性增强,硫化速度提高;

Si69能够使NBR与填料间形成很强的化学键,从而大幅提高硫化胶的物理性能;改性剂A则可明显改善白炭黑在NBR中的分散。彭华龙等的研究表明,偶联剂使白炭黑填料网络化程度大幅度减轻,弹性模量和损耗模量变小,Payne效应大大减弱,增大了胶料的流动性,改善了加工性能。

孟凡良等研究了白炭黑在SBR/反式异戊橡胶(TPI)并用胶中的应用。结果表明,在SBR/TPI并用胶中加入白炭黑可以保持或提高硫化胶的物理性能,降低生热;在SBR/TPI并用胶中加入硅烷偶联剂可以提高硫化胶的定伸应力、拉伸强度等性能,特别是能减小磨耗和降低生热,但过量加入硅烷偶联剂会降低硫化胶的撕裂强度和抗湿滑性能。

2.1.2 对胶料性能的影响

Bomal

Y等从橡胶中填料的“总接触面积”概念出发,研究了白炭黑用量和填料的“总接触面积”对橡胶硫化性能的影响。结果表明,在相同的“总接触面积”下,高比表面积的沉淀法白炭黑可以降低白炭黑的用量,胶料的门尼粘度,硫化胶的硬度、固特里奇生热和滚动阻力,同时提高胶料的耐磨性能、抗裂口和抗裂纹增长性及抗湿滑性能。添加白炭黑作为补强剂制成的轮胎不但抓着力大,耐磨性能和抗湿滑性能优秀,而且轮胎滚动阻力比一般轮胎减小30%,节省燃油7%~9%,有很好的操纵安全性和经济性。

到目前为止,白炭黑对橡胶的补强机理尚未完全明了,但白炭黑可以显著提高硅橡胶使用性能和降低轮胎滚动阻力以提高燃油经济性却是不容置疑的。在降低滚动阻力、提高抗湿滑性能的基础上进一步提高白炭黑胶料的其它物理性能是研究的方向之一。

2.1.3 发展趋势

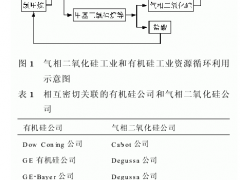

白炭黑主要向三大类发展:一是“标准”传统白炭黑(LDS);二是易分散白炭黑(EDS);三是高分散白炭黑(HDS)。自绿色轮胎问世以来,白炭黑/硅烷偶联剂体系开始用于胎面,对炭黑工业也提出了挑战,迫使炭黑生产商加大开发力度,研制新型填充剂。炭黑/白炭黑双相填充剂是用卡博特公司开发的独特技术生产的,而这种新型填充剂由炭黑相和分散在炭黑相中的白炭黑相构成,其主要特点是提高了烃类弹性体中橡胶与填充剂的相互作用,而降低了填充剂与填充剂的相互作用。该填充剂可改善胶料尤其是轮胎胎面胶的滞后损失与温度之间的关系,大大降低滚动阻力,提高牵引力,同时未降低耐磨性能。

2.2 碳酸钙

对于橡胶来说,碳酸钙是仅次于炭黑、白炭黑的第三大补强填充剂。但未经表面处理的碳酸钙颗粒表面亲水疏油,呈强极性,不能与橡胶等高分子有机物发生化学交联,在橡胶中难以均匀分散,因此不能起到功能填料的作用,相反因界面缺陷在某种程度上会降低制品的部分物理性能。活性碳酸钙的成功应用使碳酸钙的性能发生了质的飞跃,尤其是活性超细碳酸钙具有功能填料的特点,从而大大拓宽了其应用范围,其增韧补强效果极大地改善和提高了产品的性能和质量。纳米碳酸钙是碳酸钙中的精品,也是一种最廉价的纳米材料,其具有的特殊量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应等,使其与常规粉体材料相比在补强性、透明性、分散性、触变性等方面都显示出明显的优势,与其它材料微观结合情况也发生变化,从而引起胶料宏观性能的变化。

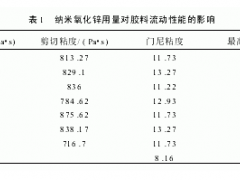

邹德荣比较了纳米碳酸钙和轻质碳酸钙对室温硫化硅橡胶的物理性能和工艺性能的影响。结果表明,轻质碳酸钙只是常规的增量填充剂,纳米碳酸钙可以提高硅橡胶的交联密度和物理性能,但其胶料起始粘度增大,工艺性能下降。田萌等研究纳米碳酸钙对氯化聚乙烯橡胶(CM)硫化特性和物理性能的影响,并与普通碳酸钙进行对比。结果表明,纳米碳酸钙对CM混炼胶加工流动性的影响较小,有助于交联反应;对CM胶料的硫化有延迟作用,但仍能较好地满足工艺要求;能够有效改善CM硫化胶的物理性能,对CM的补强效果优于普通碳酸钙。

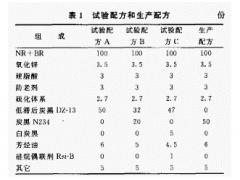

罗穗莲等采用硅烷偶联剂对超细碳酸钙进行表面改性,制备室温硫化(RTV)单组分硅橡胶密封胶。结果表明,采用硅烷偶联剂事先对碳酸钙进行表面处理的改性方法较好;其中用巯丙基三甲氧基硅烷偶联剂(A-189)处理的碳酸钙对密封胶的增强效果较好,但密封胶脱模时间需要5天,存在着明显的延迟硫化现象。古菊等通过固相法在硬脂酸改性商品纳米碳酸钙CCR中加入间苯二酚与六亚甲基四胺的络合物RH,制备了改性纳米碳酸钙M-CCR,并分别制备了NR/SBR/BR并用胶与M-CCR和CCR的复合材料。结果表明,填充M-CCR的并用胶加工性能、强力性能以及填料的分散性和界面结合力均明显优于填充CCR的并用胶。

宋智彬等研究了纳米碳酸钙对胶料性能的影响以及纳米碳酸钙与炭黑N330并用对NBR的性能影响。结果表明,与未改性的纳米碳酸钙胶料相比,改性后纳米碳酸钙胶料基本力学性能、耐老化性能及耐油性能均有提高,并用炭黑时,随着纳米碳酸钙用量增大,胶料耐老化性能提高。李玉林等使用甲基丙烯酸表面改性纳米碳酸钙,并研究改性碳酸钙对CR物理性能及耐老化性能的影响。结果表明,甲基丙烯酸改性纳米碳酸钙能明显提高CR的撕裂强度、体积电阻率和介质损耗,并改善其耐老化性能。

冀冰等的研究表明,与普通微米级碳酸钙相比,纳米碳酸钙具有表面能高、表面亲水疏油、极易聚集成团的特点,难以在非极性或弱极性的橡胶/树脂体系中均匀分散,随着纳米碳酸钙填充量的增大,这些缺点更加明显,过量填充甚至会使制品无法使用。为了降低纳米碳酸钙表面高势能,提高分散性,并增强其与聚合物的湿润性和亲和力,在使用前往往要先进行表面改性。目前该领域已经成为国内外研究的热点。

2.3 短纤维

短纤维/橡胶复合材料(简称SFRC)的应用研究始于20世纪70年代。短纤维能够在众多的橡胶制品中得到很好的应用与短纤维本身的特点及其制品的一些特有性能是分不开的。短纤维一般长度为2~5

mm,长径比为100~200,经过表面预处理后可以像无机粒状填料那样直接加入橡胶基体中,共混后采用适当的工艺进行取向即可获得最终产品。短纤维的增强性能良好,在一定范围内甚至可取代常用的长纤维纺织物骨架材料,而无需复杂的加工工艺,因而可简化生产工艺,提高生产自动化和连续化的程度。短纤维特殊的表面形状因数———长径比变化使其复合材料具有不同的物理性能,同时可使其复合材料有明显的各向异性,给加工设计留下很大的空间。

2.3.1 品种

根据母体材料的不同,短纤维可分为3类:

(1)纤维素类:包括天然棉短纤维、人造丝短纤维、木质素短纤维;(2)合成纤维类:包括锦纶短纤维、维纶短纤维、聚酯短纤维和芳纶短纤维;(3)无机类:包括玻璃短纤维和碳短纤维,后者是有机物经碳化而得,具有低伸长、高强度等优点。

2.3.2 性能影响因素

同粒子填料补强橡胶一样,短纤维增强橡胶复合材料也存在短纤维与橡胶的粘合及其在橡胶中的分散问题,而且短纤维在橡胶中的分散更为困难。此外,由于短纤维具有一定的长径比,在胶料中还存在短纤维的取向及纤维的断裂问题。

2.3.2.1 预处理

由于化学(氢键)或物理(原纤化)作用,未经处理的短纤维倾向于集束,在橡胶中难以均匀分散。延长混炼时间,提高纤维的分散程度,又易造成纤维断裂,同样减弱增强效果。如何使纤维快速、均匀地分散于橡胶基体中是制备此类复合材料时首先要考虑的问题。最常用的解决方法是对短纤维进行预处理。张立群等指出对短纤维进行预处理的目的主要是:(1)改善短纤维在橡胶中的分散程度;(2)增加短纤维和橡胶基质间的粘合强度;(3)提高短纤维的长度保持率。预处理后,短纤维表面的处理剂膜层将会在一定程度上起到保护纤维的作用;同时混炼时间将缩短。短纤维预处理技术最关键的因素是预处理剂的选择和预处理工艺实施的方法。

段先健等利用改进的预处理短纤维技术,改善了短纤维混入性和分散性,增强了界面粘合。张岩梅等试验研究碳纤维表面处理对碳纤维/NR复合材料性能的影响。结果表明,碳纤维经表面处理后表面沟槽加宽、加深,粗糙度增大,可改善其与橡胶基体的粘合性及复合材料的力学性能。曾铮等比较了4种不同预处理方法及纤维长度的纤维素短纤维对天然橡胶硫化性能、物理性能以及力学松弛性能的影响。结果表明,经过表面处理的纤维素短纤维填充的天然橡胶复合材料具有较好的物理性能,其中填充Santoweb-D纤维素短纤维的天然橡胶复合材料的力学性能较佳,并得到了应力软化和应力松弛试验的证明。

2.3.2.2 混合与分散

用开炼机或密炼机等橡胶工业中常用的加工设备可实现短纤维与橡胶的混合及在橡胶中的分散。混合工艺参数对混合分散效果有重要影响。用开炼机混合时,首先应根据生胶塑性值的大小决定是否对生胶进行塑炼。混炼加料顺序是橡胶、用量小且难分散的助剂、短纤维,最后加硫化剂。分散过程包括将聚结的纤维束分为单根纤维的过程,因此需要一定的剪切力才能分开纤维束。减小辊距或提高辊速比有助于增大剪切力,提高分散效果,但对于脆性纤维,还应兼顾减少混炼过程中纤维的断裂。另外,也可采用增大特性粘度来提高剪切力的方法。

密炼机用高剪切速率可以提高短纤维的分散效果并降低劳动强度,改善劳动环境,但也可能造成纤维长度下降,同时纤维也无法取向。因此先用密炼机混炼再用开炼机补炼来使纤维取向,可以取得较好的效果。

李曰煜为解决芳纶浆粕短纤维在橡胶中的分散难题,用一种新技术将浆粕形式的短纤维和某种弹性体混合预制成所谓的“工程弹性体”。这种工程弹性体的专利技术使芳纶浆粕纤维能够在弹性体中充分伸开并被完全湿润,因而使工程弹性体在与橡胶共混时,实现了芳纶浆粕短纤维在橡胶中的充分分散,达到了最佳的增强效果。

吴卫东等采用芳纶浆粕预处理方法专利技术对芳纶浆粕超细短纤维表面进行改性处理,制备在橡胶基质中纤维分散性良好的芳纶浆粕短纤维预分散体。通过对未处理芳纶浆粕短纤维和芳纶浆粕短纤维预分散体补强CR复合材料宏观性能和微观结构形态关系的对比研究,证实了该专利技术的可行性。

2.3.2.3 取向

短纤维增强橡胶复合材料加工过程中短纤维很容易沿胶料的流动方向取向。短纤维的取向程度与纤维类型、用量及混炼胶的制备、加工方法等因素有关。

(1)开炼机混炼取向:开炼机混炼使短纤维取向是制造各向异性短纤维橡胶复合材料的最简单方法。

(2)挤出取向:影响短纤维挤出取向的主要因素有胶料的门尼粘度、短纤维填充量、纤维的类型以及口型等。当门尼粘度低时,口型区内壁附近的剪切流动区扩大,造成很大一部分纤维轴向取向。随着门尼粘度增大,剪切流动区减小,纤维轴向取向层减小。纤维的轴向取向程度随用量增大而提高。

(3)压延取向:压延时短纤维的取向主要集中在压延方向上。

(4)注射成型取向:在注射成型中,由于流体内摩擦造成流体内各层之间的剪切,流体在流道中流动时,各层速度不同。在型腔表面流速为零,而在型腔中央流速最大。靠近型腔表面的纤维排列方向与流动方法大致相同,而在中央部位纤维呈无序排列。

用复合材料宏观各向异性可以表征短纤维的取向度,如拉伸模量、弯曲模量、溶胀性能、热膨胀性能等表征各向异性程度的指标可以定性表征短纤维的取向度,方法较简单,但不能在统计意义上对短纤维的取向度和取向分布作出定量描述。显微技术是研究复合材料中短纤维取向的最常用的方法。

2.4 粘土

粘土是粘土矿物的聚合体,粘土矿物是具有无序过渡结构的含水层状硅酸盐矿物。粘土具有独特的晶层重叠结构,相邻晶层带有负电荷,因此粘土层间一般吸附着阳离子。粘土用于橡胶复合材料,通常只用作填料以降低成本,基本无补强作用。但近年研究发现,具有丰富天然资源的蒙脱土和凹凸土等无机填料经适当处理后与橡胶复合,可制成具有优异性能的新型橡胶纳米复合材料。与常规聚合物基复合材料相比,新型纳米橡胶复合材料具有以下特点:(1)只需很少的补强填料即可使复合材料具有较高的强度、弹性模量和韧性;(2)具有优良的热稳定性及尺寸稳定性;(3)力学性能有望优于纤维增强聚合物体系,因为粘土可以在二维上起补强作用;(4)由于硅酸盐呈片层平面取向,因此膜材有很高的阻隔性;(5)我国粘土资源丰富且价格低廉。由于插层型聚合物/粘土纳米复合材料具有较好的综合性能,发展迅速,其应用将越来越广泛。

2.4.1 聚合物/粘土纳米复合材料的制备方法

已有报道的聚合物/粘土纳米复合材料制备方法主要有4种:(l)单体嵌入到粘土片层中,然后在外加作用如氧化剂、光、热、引发剂或电子作用下使其聚合;(2)主体材料强有力的氧化还原特性使嵌入与原位聚合同步进行,也称自动聚合;(3)把聚合物直接嵌入到粘土中;(4)通过溶胶-凝胶法可以在聚合物溶液中就地形成粘土层,沉淀干燥后得到嵌入纳米复合材料。总之,制备聚合物/粘土纳米复合材料的方法多种多样。但鉴于粘土的片层结构,制备聚合物/粘土纳米复合材料的有效方法为插层复合法,它是当前材料科学领域研究的热点。其特点是将单体(预聚体)或聚合物插入层状结构的粘土片层中,进而破坏硅酸盐的片层结构,剥离成厚为1

nm,长、宽各为100 nm的基本单元,并使其均匀分散在聚合物基体中,实现高分子与粘土片层在纳米尺度上的复合。

2.4.2 粘土种类

2.4.2.1 蒙脱土

天然蒙脱土是一种层状硅酸盐,其层间间距约为1

nm,层间含有无机阳离子,通过有机阳离子对其改性后,再与橡胶进行复合,使蒙脱土片层以纳米级分散于橡胶基体中,即可制成纳米复合材料。蒙脱土分散尺寸越小、越均匀,材料性能越好。分散情况可以用X射线衍射、扫描电子显微镜及透射电子显微镜等方法测定。

根据蒙脱土片层分散情况将蒙脱土/橡胶纳米复合材料分为3类。(1)普通型,蒙脱土为单晶层聚集体,其层间间距基本上保持原状。复合材料容易制备,但基本无补强作用。(2)插层型,蒙脱土为单晶层聚集体,层间距有所增大,有橡胶大分子插入其中,蒙脱土片层近程仍保留其层状有序结构,远程结构无序。此种复合材料可以制备,性能较为优异。(3)剥离型,蒙脱土以约1

nm的单晶层独立、均匀分散于橡胶基体中,有序结构均被破坏,材料性能优异。

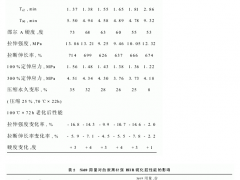

吴友平等利用橡胶乳液/粘土纳米晶层互穿技术制备了粘土/羧基NBR纳米复合材料并分析其性能,结果表明,复合材料中粘土的精细分散结构使材料具有较好的力学性能。王宝金采用乳液插层法制备了插层型SBR/NR/蒙脱土纳米复合材料,当蒙脱土含量较小时,SBR/NR/蒙脱土纳米复合材料的力学性能随蒙脱土用量增大而提高。SBR/NR/蒙脱土复合材料的耐油性能随蒙脱土含量增大而提高。蒙脱土的加入对纳米复合材料的耐磨性能没有太大影响。赵蔚试验研究蒙脱土用量和加工助剂种类对蒙脱土/SBR纳米复合材料性能的影响,探讨蒙脱土/SBR纳米复合材料用于制备轮胎内胎的可行性。结果表明,加入2份三乙醇胺、20份蒙脱土的蒙脱土/SBR纳米复合材料的加工性能和物理性能与工厂常用内胎胶差别不大,耐热老化性能和气体阻隔性较好,可用于制备轮胎内胎。

2.4.2.2 凹凸土

凹凸土常与蒙脱土共生,两者外观颇为相似,须仔细观察才能辨别。凹凸土在偏光显微镜下呈泥质或粉砂泥质结构,纤维状或鳞片状粘土矿物彼此交织成集合体,含石英和玄武岩碎屑,岩屑中的矿物虽已分解,但凭其结构能辨别出来。其化学成分含量理论值为氧化镁 23.87%,二氧化硅 56.93%,水 19.20%,有时含有一定量的铝和少量的钙、钾、钠、钛、铁等元素。凹凸土的基本构造单元是由平行于C轴的硅氧四面体双链组成,各个链间通过氧原子连结,硅氧四面体的自由氧原子的指向(即硅氧四面体的角顶)每4个一组,上下交替地排列。这样排列的结果,使四面体片在链间被连续地连结,构成链层状硅酸盐,可与橡胶制成橡胶基层状硅酸盐纳米复合材料。

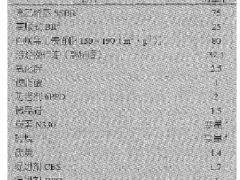

肖春金等利用天然针状硅酸盐-凹凸棒石(AT)的结构特点,采用机械共混法并结合原位改性技术制备了一系列硅酸盐纳米纤维/橡胶复合材料,研究了复合材料的结构与性能,分析了针状硅酸盐具有良好增强效果的内在机理。借助硅烷偶联剂的原位改性和混合过程中的机械剪切力,AT微米聚集体被解离成长径比为10~30的纳米纤维分散在橡胶基体中,纳米复合材料表现出短纤维/橡胶复合材料的应力-应变特性和明显的力学性能各向异性,而且纳米复合材料具有较大的高温模量和优良的加工性能。AT优良的增强效果来源于AT的纳米分散和良好的纤维-橡胶界面结合。

方守林等采用硅烷偶联剂KH570对纯化的凹凸土进行表面处理,将经表面处理的凹凸土(OAT)与硅橡胶通过机械共混法制成纳米复合材料并研究其性能。结果表明,OAT的加入缩短了硅橡胶的正硫化时间,提高了最小和最大转矩值,起到促进硫化的作用;复合材料的拉伸强度随OAT含量的增大而提高,拉断伸长率在OAT用量为20份时达到了最大值,说明OAT可以用作硅橡胶的有效补强剂;热重分析(TGA)表明,OAT的加入提高了纳米复合材料的热稳定性能。

2.4.2.3 其它

陈运熙等从粒径分布、理化性质测量及形态分析证实MCA系列绢云母粉呈细小鳞片状结构,粒径小,绢云母质量分数高。在NR和SBR中进行配方对比试验,同时和半补强炭黑及轻质碳酸钙、硅铝炭黑等无机补强填充剂在同等条件下进行性能对比。试验结果表明,绢云母粉补强性能优于对比的其它无机补强填充剂,胶料的强伸性能达到半补强炭黑胶料水平。

乔冬平等就不同用量蛭石粉对橡胶吸声件的力学性能、阻尼性能及吸声性能的影响进行了研究。结果表明,当橡胶的质量以100份计,蛭石粉含量为30~40份时,吸声件的综合性能最好。

张军等采用热处理与机械力化学改性相结合的方法活化膨润土,并制备橡胶补强填料。热处理能有效除去矿物的挥发分和结合水,活化结构,保证并提高干法机械力化学表面改性效果,并使改性剂用量可减小到1%以下。用此种方法制得的膨润土替代半补强炭黑,用量可达30%,可100%替代高耐磨炉黑。

王继虎等将高岭土填充到NR/SBR并用胶中,研究其补强效果。结果表明,填充高温煅烧高岭土后,硫化胶的拉伸强度为12.95

MPa,优于填充未煅烧高岭土时的5.72 MPa;高岭土的粒径越小,补强效果越好;改性高岭土明显优于苏州高岭土和轻质碳酸钙,与炭黑相比,补强效果相当。

2.5 合成树脂

树脂类补强填料应用比较成熟的主要有:

(1)石油树脂;(2)古马隆树脂;(3)酚醛树脂;(4)高苯乙烯树脂。

橡胶和树脂需要进行共混,要注意掌握好以下几方面:(1)材料的溶解度参数,2种高分子材料要混匀,取决于它们的溶解度参数是否接近,一般要求两相的溶解度参数差不大于1;(2)共混温度的要求是不低于树脂的软化点;(3)共混设备以密炼机或双螺杆挤出机为宜,因为它们能满足共混时的温度要求。

3 结语

对非炭黑补强填料新品种的评价应该客观、恰如其分,应把它们定位于与传统补强剂属于主辅但又能协同互补的关系上。非炭黑补强填料在某些性能上可以接近常用补强剂如炭黑的水平,但在另一些性能上仍有较大的差距。因此,有时可采用并用的办法,获取最佳的综合平衡性能,既对橡胶性能无损或损害轻微,又在资源利用、降低成本方面具有优势。

参考文献:略