陈仁辉编译

二氧化硅经800℃下热处理,或经十六醇改性后,其表面上硅烷醇基均减少,使氯磺化聚乙烯-填充剂和填充剂-填充剂的化学作用减弱,就是使所结成的弹性体数量减少。添加氨后,情况有改善。

关键词:氯磺化聚乙烯(ХСПЭ),二氧化硅,表面改性,热处理,硅烷醇基

由于表面上存在硅烷醇基,水合(或沉淀)二氧化硅表面的极性和亲水性都很大。极性表面的化学活性促使二氧化硅与丁腈橡胶(БНК)之类的极性聚合物生成较牢固的键。也可相应地设想,二氧化硅表面上也有许多能够与氯磺化聚乙烯(ХСПЭ)之类的改性橡胶生成键的点。

本文报道ХСПЭ与表面经热处理和十六醇改性的二氧化硅相互作用的研究结果。以前曾报道过,炭黑表面的极性区对ХСПЭ能够表现出明显的亲合性。所以,使表面上硅烷醇基的含量由于表面改性而改变也就提供了补充信息,以理解弹性体与二氧化硅相互作用的本性。

本文采用海帕伦Нypalon-40牌号的氯磺化聚乙烯和德国DegussaAG公司Ultra-silVN2牌号沉淀法二氧化硅。Нypalon-40牌号ХСПЭ的密度为1180kg/m3,其Mw/Mn为1.97。二氧化硅密度为1930kg/m3,氮法比表面积为137m2/g。

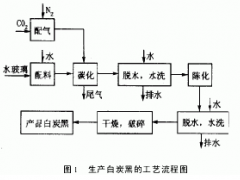

二氧化硅在800℃的炉中热处理4h,接着在不接触空气里的水分下贮存。用十六醇处理时,将30g二氧化硅置在120℃的真空中干燥,以后与300g十六醇混合。混合料边搅拌,边于200℃下加热30min,再以甲苯和氯仿的混和液(1∶1体积比)长时间萃取(24h)混合料,以脱除过量的醇。试样在张上120℃的真空中干燥24h,并在不接触空气中水分下存放。移接在二氧化硅上的十六醇量采用元素分析法和微量测定法测定。

二氧化硅的比表面积及其对邻苯二甲酸二丁酯(ДБФ)的吸附量则按照ASTM标准试验方法测定。用30ml无CO2水注入10g填充剂后抽出多余的水,抽出水的酸度采用pH计测定。

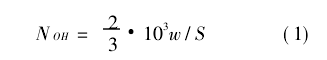

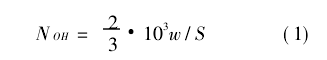

所测出的硅烷醇基含量就是填充剂单位表面积上-OH基的数目,其含量是根据二氧化硅称样干燥至恒重并在温度从150℃升至1500℃的过程中的灼烧失重进行计算。1个nm2表面上-OH基的数目(NOH)按照下式进行计算:

上式中:w—灼烧后重量损失,%

S—二氧化硅的比表面积。

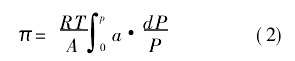

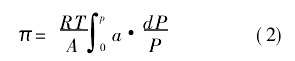

根据所述方法获得原二氧化硅和热处理二氧化硅对正庚烷和氯仿的吸附等温线。按照下面吉布斯方程式,从等温线计算出表面张力(π):

上式中:A—吸附剂表面积;

P—蒸汽压力;

a—1g填充剂所吸附的物质量。

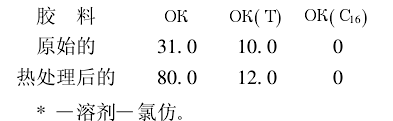

固体材料的自由表面能(γS)则根据下式值竟然非常接近,而十六醇处理的填充剂却只有跟聚乙烯等量的很低的表面能。这意味着接枝的长碳氢链能够有效地复盖着细粒表面,造成难以接近活性区。

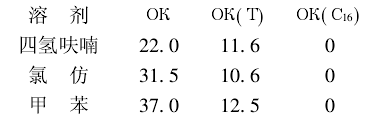

表上数据证实:SiO2表面的热处理和酯化,导致材料的亲水性由于硅烷醇基含量的减少而显著降低。但这些试样的亲水表面,对氯仿这样的极性溶剂,也只具有不强的亲合性。

测定结合的弹性体数量,是评估弹性体-二氧化硅的化学作用的最常见方法。在橡胶-二氧化硅体系中情况较复杂,因为大量已结合的弹性体不一定证实已有大量化学键产生。二氧化硅内的强极性作用,能够使橡胶-填充剂之间和填充剂-填充剂之间产生键合,或只使后者之间产生键合。填充剂-填充剂的相互作用,使其细粒产生团聚。同橡胶一起混炼时,团粒先碎裂了,以后又逐步修整好。不久以前,曾指出,此时所生成的六角环结构,最终又重新构成更大的、带有许多部分(包括很多聚合物链)的环。

为测定结合的弹性体数量,通常将弹性体-填充剂)胶料浸到能够完全萃取聚合物(当聚合物与填充剂不存在键合时)的溶剂中。这种有利于聚合物的溶剂能够以不同的程度与二氧化硅起作用。与SiO2作用弱的溶剂不能够使填充剂细粒网络断裂,从而也不能够使包括在其内部的大分子橡胶脱出。

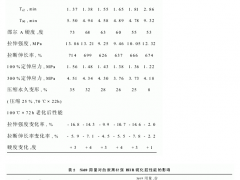

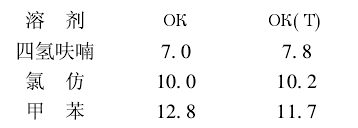

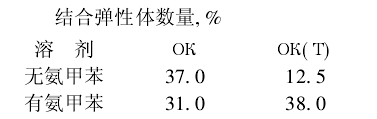

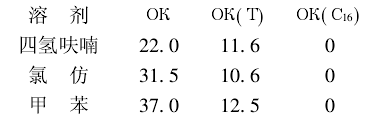

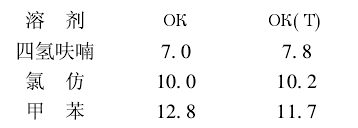

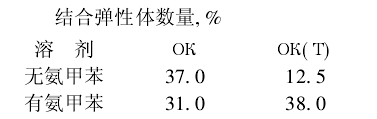

本文使用三种都能够很好溶解ХСПЭ的极性溶剂:甲苯、氯仿和四氢呋喃(ТГФ)。按照与二氧化硅作用的程度,三者可排成以下序列:ТГФ>氯仿>甲苯。但所测定结合的弹性体数量(%)却依这一序列而增多。

二氧化硅表面的改性降低弹性体-填充剂相互作用的强度。靠热处理使硅烷醇基数目减少,或靠接枝长的烷基链,使表面减活:这两种办法都导致聚合物-填充剂和填充剂-填充剂的相互作用减弱。两类相互作用的减弱表现在所结合的弹性体数量的减少上。采用烷基化的二氧化硅时,大体上就不存在结合的橡胶了。

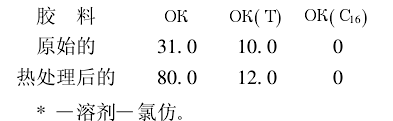

ХСПЭ于180℃下加热1h,便丧失其反应能力。所得的脱氯磺化ХСПЭ与不改性二氧化硅构成胶料后,所生成的弹性体明显地少了(%):

这表明:在弹性体-填充剂生成键的过程中,弹性体中有反应能力的官能团起很大作用。从以前的试验序列也可看出:溶剂的化学本性对所结合的弹性体的测定数量值有显著影响。

从列出的结果清楚看出:ХСПЭ-二氧化硅的相互作用不只具有物理性质。结合弹性体的形成,在某种程度上即取决于ХСПЭ的反应能力,也取决于填充剂的反应能力。研究热处理(170℃下1h)对结合橡胶*数量(%)的影响的时候,最好还是指出这里也存在化学作用。

看来,在含改性填充剂的许多体系中,胶料的热处理不会显著改变结合橡胶的数量,而在含二氧化硅的胶料中却发现未萃取弹性体数量急剧增多。

有报道,氨能够使橡胶-二氧化硅体系中填充剂-填充剂的键断裂。不久前发现:有氨计算出:

上式中:P=P°时,π°符合π的值;γL和γdL分别为液体表面能和液体表面能的分散分量。

填充剂也按照所述方法对水分进行吸附。为此,将20g预先干燥的二氧化硅置于相对湿度为79%的26℃湿空气里。当填充剂依其性质于2至20天内达到平衡后,再测定其增重。

100gХСПЭ和50g二氧化硅于室温下置于转子旋转频率为70min-1的Brabender塑化仪(PLE-3.30)内混合。为确保弹性体与填充剂构成的胶料达到均匀,胶料按两阶段进行处理。经第一阶段的5min混炼后,将料卸出,反复通过22辊捏炼机二三次后再进行第二阶段混炼,就是再置在Brabender塑化仪内处理5min。

一台配有傅立叶变换(Bruker1FS66)、液态氮冷却的MCT检测器及漫反射附件的红外光谱仪,被用来测得额定分辨率4cm-1和平均值为2000信号的光谱。

将准确称取的近0.5g混炼胶料紧紧卷入不锈钢筛网(150号筛网)内,以后浸泡在300ml的溶剂中。每过24h,溶剂换新一次。从溶剂中取出筛网,将结合的橡胶置于室温下的真空中干燥至恒重。结合的橡胶以质量百分数%表示。

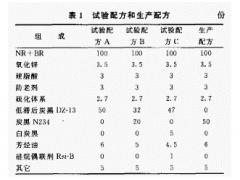

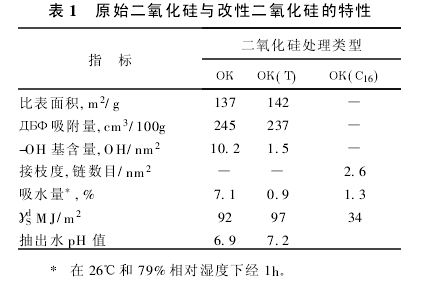

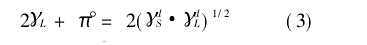

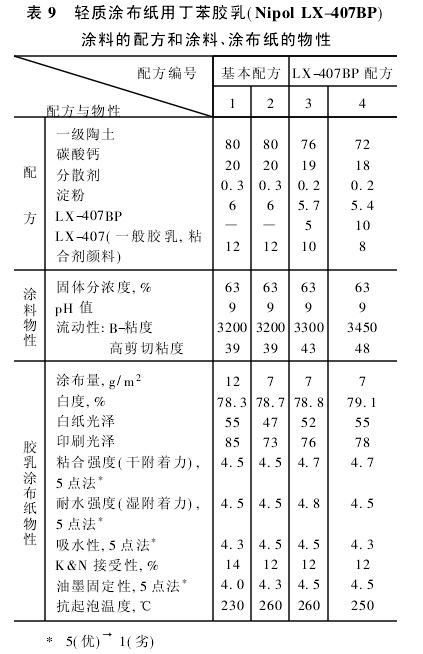

下表列出二氧化硅的物理化学性质。ОК—原来的;ОК(Т)—经热处理的;ОК(С16)—十六醇改性的。

根据上表所列数据,对于未经改性的原始二氧化硅的1个nm2表面上含有10.2个硅烷醇基。经800℃下的热处理,这些基团的大多数产生缩聚反应,故其含量降至1.5个OH/nm2。以前曾断定:许多有机醇能够跟硅烷醇基起作用,在二氧化硅表面上生成多种酯。由于用十六醇改性的结果,SiO2表面所含的硅烷醇基降至2.6个-OH/nm2。

填充剂的比表面积及其ДБФ吸附量所表示的结构性在改性时改变较少。对于原始二氧化硅和热处理二氧化硅,这些指标都几乎相同。经十六醇处理的试样的比表面积很难测定,因为温度对接枝分子的结果影响显著。尽管如此,依然可以肯定:烷基链的接枝不会引起填充剂比表面积和结构的显著改变。

漫反射红外光谱明显表明:原二氧化硅在3395cm-1处的又宽又强的谱带系属于表面-OH基。二氧化硅经热处理及十六醇改性以后,该谱带的强度迅速减弱。虽然并非填充剂表面上所有硅烷醇基都能够与醇起反应,可是其长长的碳氢链却能够屏蔽住未充分反应的-OH。

仔细烘干的原始二氧化硅试样的光谱在1636cm-1处还能观察到与试样上存在水分明显相关的一条带。这表明,由于SiO2的强烈吸湿能力,其水分不可能完全除去。另一方面,在改性试样的光谱中却观察不到这条带,是二氧化硅的处理使其表面变得较憎水了。经十六醇改性的填充剂的光谱上都出现新谱带(2928、2854、1462、1416和1369cm-1),这表明有碳氢链存在。

原始二氧化硅和热处理二氧化硅二者对正庚烷的吸附等温线很相像,均归属BETⅡ型等温线,十六醇改性的产品却得到属于Ⅱ型和Ⅲ型之间的等温线。因为正庚烷是非极性饱和烃,所以它跟二氧化硅的相互作用,只有分散作用的属性,原始二氧化硅和热处理二氧化硅的表面能(见表)中的分散部分计算时测定结合橡胶的量,可获得最可靠结果,因为这些结果排除了填充剂-填充剂键合网络的影响。在我们的研究中以溶有氨的苯为溶剂,却得到有些出乎意料的结果:

所列数据表明:对于含未改性二氧化硅的胶料,有氨就会引起结合的弹性体数量的一定程度降低。相反,当胶料有热处理的填充剂时,有氨便使这一指标急剧升高。这种表观上的不一致,乃氨存在下ХСПЭ交联(或胶凝化)的结果。氨和有机胺均为ХСПЭ的交联剂。在含未改性二氧化硅的胶料中磺酰氯基的大部分已跟硅烷醇基起充分作用,因而只有很少数能够跟氨起作用。可是,在含有热处理填充剂的胶料中,大量的-SO2Cl基却能够跟氨起作用。结果使胶凝化更显著。

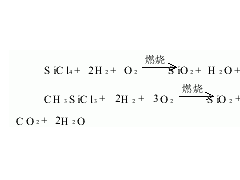

由此,可以合乎逻辑地得出结论:氯磺化聚乙烯能够通过磺酰氯基团而同硅烷醇基起作用。上文提出进行反应的可能过程。